デヴィッド・T・ウォーカーの代表作の一つとされる『Press On』。1971年にA&Mレコード系列のレーベルOdeレコードに移籍し発表した自身4枚目のソロアルバム『David T. Walker』に続いて、73年にリリースしたソロ5枚目の作品だ。

僕がデヴィッド・Tのギターにハマったきっかけの一つでもあるこの作品については、これまで本人に何度か話を聞いてきた。今年2013年がアルバムリリースから40年という区切りの年だということもあり、7月のマリーナ・ショウ来日公演メンバーとして来日していたデヴィッド・Tに、あらためてこの作品について振り返ってもらった。

アルバムリリースの流れを確認しておこう。ポイントの一つは、この『Press On』が、ルー・アドラー主宰のOdeレコードからリリースされた点にある。当時レーベルメイトだったキャロル・キング72年作『Rhymes & Reasons(喜びは悲しみの後に)』に参加したデヴィッド・Tは、続く73年作『Fantasy』録音に本格参加。このときのメンバーが、直後に録音された『Press On』にもほぼ名を連ねた。

|

|

|

Carole King『Rhymes & Reasons』('72)

|

|

|

|

Carole King『Fantasy』('73)

|

「『Press On』制作には、73年の2月から4月までの間、約2ヶ月を費やした。通常、録音は一週間とか二週間とか、ある期間集中的にやるんだけど、当時としては時間をかけてつくったほうだと思う。この時期はとても忙しかったので、毎日ではなく、少しずつ時間をつくってスタジオに入ったね」

Odeレコードに移籍した71年頃から、セッション数は飛躍的に拡大。長いキャリアの中でも仕事量がピークに達したのが73年から74年にかけて。一つ一つのセッションの記憶も薄らぐほど、多忙を極めたのがこの時期だ。

「この時期、キャロル・キングの大きなライヴツアーにも同行した。伴奏者としてだけでなく、私自身のバンド、すなわち“デヴィッド・T・ウォーカー・バンド”として、オープニングアクトでも出演したんだ」

このときの話は以前にも本人に聞いたことがあるが、特にニューヨークのセントラルパーク公演では10万人を動員するなど、全米のみならずヨーロッパ各地もまわる大規模なツアーだった。

「“デヴィッド・T・ウォーカー・バンド”のメンバーは、ハーヴィー・メイソン(Dr)、チャールズ・ラーキー(B)、クラレンス・マクドナルド(Key)、ボビー・ホール(Per)、ステファニー・スプルイル(Cho)に私を加えた6人を中心とし、これにホーンセクションとして、ジョージ・ボハノン(Trombone)、トム・スコット(Sax)、オスカー・ブラッシャー(Trumpet)の3人が加わった計9人の大所帯だった。このバンドでオープニングアクトをつとめたあと、メインアクトのキャロル・キングのステージではそのまま彼女のバックバンドとして続けてプレイした。このツアーには参加しなかったけど、『Press On』のレコーディングにはジョー・サンプルやジェリー・ピータースも参加してくれたね」

(※2019年4月29日追記:デヴィッド・Tにあらためて確認したところ、ステファニー・スプルイルは当時デヴィッド・T・ウォーカー・バンドの一員だったそうですが、このファンタジーツアーには参加しなかったそうです。またホーンセクションはほかに、マイク・アルトシュル(Sax)、ジーン・ゴー(Trumpet)、ディック・ハイド(Trombone)の3人もいたことがわかりました。彼らメンバーがステージに立ったキャロル・キングのモントルーでのライヴ映像が『Live At Montreux 1973』として2019年4月にDVDでリリースされました)

過去デヴィッド・Tがリーダーのバンドはいくつか存在した。しかし、このツアーで組んだ“デヴィッド・T・ウォーカー・バンド”は、当時L.A.のスタジオミュージシャンの中でもトップクラスの面々が揃った。キャロル・キングのバックバンドとしては申し分ないメンバーだが、率いるリーダー格としての役回りがデヴィッド・Tだったことは、同じレーベルアーティストとして必然のフィーチャーだった。その意図は、“デヴィッド・T・ウォーカー・バンド”でプレイされた楽曲にも自然な形であらわれた。

「オープニングアクトでは、私の4枚目のソロアルバム『David T. Walker』からジャクソン5の"Never Can Say Goodbye"、ダニー・ハサウェイの"I Believe In Music"、マーヴィン・ゲイ"What's Going On"、私のオリジナル曲"Real T."などを演った。『Press On』収録曲だとスティーヴィー・ワンダーの"Superstition"や、ビートルズの"With A Little Help From My Friends"も演ったかな。"With A Little Help From My Friends"は、このバンドの前に組んでいたトリオのバンドでもレパートリーだった曲。60年代にライヴで演っていたこの曲を『Press On』の録音でようやく正式にレコーディングできたというわけさ」

キャロル・キングの『Fantasy』録音というきっかけで集まったメンバーが、その手応えを携え挑んだ『Press On』のレコーディング。キャロル・キングのツアーバンドとしても彼らが起用されたという事実が証明するように、わずかな期間ながら濃密な時間をともにすることで、より強固な一体感が育まれていったに違いない。

というわけで、本題のアルバム『Press On』の話だ。前作『David T. Walker』でのメンバーとは若干異なる陣容でレコーディングされたこのアルバムは、ほぼカヴァー曲で占められる構成となった。

David T. Walker『Press On』(1973)

Side A:

01. I Got Work To Do [Isley Brothers]

02. Brother, Brother [Carole King]

03. Press On [David T. Walker]

04. Didn't I Blow Your Mind This Time [T.Bell, W.Hart]

05. With A Little Help From My Friends [Lennon, McCartney]

Side B:

06. Superstition [Stevie Wonder]

07. I Who Have Nothing [Leiber, Stoller, Mogol, Donida]

08. If That's The Way You Feel [Kayjay]

09. Save Your Love For Me [Buddy Johnson]

10. If You Let Me [Frank Wilson]

|

|

|

|

|

David T. Walker『David T. Walker』('71)

|

「前作『David T. Walker』では、ルーが全面的にプロデュースしてくれた。ルーが初めて手掛けるインストアルバムだったようなので、選曲についても意見を交わしながら進めた。ニール・ヤングの"Only Love Can Break Your Heart"などルーが選んだ曲もあれば、私が選んだ曲にルーが同意するといった具合にね」

いずれも仕掛人はレーベルオーナーのルー・アドラー。前作『David T. Walker』同様、続くこの『Press On』でもプロデューサーとして制作を指揮。だが、体制は少し異なっていたという。

「確かに『Press On』もルーがプロデューサーで共同作業だったけど、実際にはほとんど私自身がそれに近い役割をしていたと思う。前作『David T. Walker』では手探りの部分もあったけど、『Press On』は選曲も含めて自分でやりたかったし、実際そうできたこともうれしかったね」

自身の意向を注ぐべく『Press On』ではプロデューサー的役割も一部担い、選曲もすべて自身で行った。そして76年の次作『On Love』では、ルー・アドラーではなくデヴィッド・Tの名前がプロデューサーとしてクレジットされることになる。Odeレコードでのソロ3作『David T. Walker』『Press On』『On Love』に見て取れる微妙に異なる肌触りも、そんな制作体制の変化が少なからず影響したのかもしれない。

「アルバム一曲目にはアイズレー・ブラザーズの"I Got Work To Do"を選んだ。曲のニュアンスが好きだったし、当時私は文字通りとてもよく“働いていた”からね(笑)。80年代には彼らのアルバムづくりに参加したけど、この当時はいっしょに仕事をしたことは無かった。ただ60年代に私がマーサ&ザ・ヴァンデラスのバックバンドでツアーしていたとき、あるライヴで一度彼らをバックアップしたことがある。彼らのバックバンドが当日なぜか現場に現れず、急遽彼らから頼まれて私のトリオバンドが演奏したんだ。キャロル・キングの"Brother, Brother"はキャロル本人にバックヴォーカルとピアノで参加してもらった。なぜか彼女の名前はこの曲にはクレジットされてないんだけど」

|

|

|

Carole King『Music』('71)

|

|

|

The Isley Brothers『Brother, Brother, Brother』('72)

| |

「Brother, Brother」の原曲は、キャロル・キングの71年作『Music』に収録されているが、翌年、アイズレー・ブラザーズの72年作『Brother, Brother, Brother』でカヴァーされる。この2組のアーティストの楽曲をカヴァー曲としてアルバム冒頭に続けて配置したことも、白人シンガー・ソングライターの世界観とブラックミュージックのソウルフィーリングが、音楽的な交差を生む70年代初頭の潮流として象徴的だ。ソウル、ジャズ、ロックのあらゆるフィールドを垣根なく裏から支えるスタジオミュージシャンだからこそ、表舞台の時代の流れを敏感にとらえていたとしても不思議ではない。

「デルフォニックスの"Didn't I (Blow Your Mind This Time)"はとてもメロウな曲。トム・ベルとウィリアム・ハートのコンビとは仕事したことはないけど、彼らがつくるフィラデルフィア・サウンドは素晴らしかった。"I Who Have Nothing"は、リーバー&ストーラーの曲。元々彼らとは、キャロル・キングやルー・アドラーも知り合いだったという縁もあったね。この曲はオーバーダブなしのワンテイク。ホーンやストリングスもあったけど、みんなで一発で録った」

カヴァー曲はバラエティに富み多彩だ。単に「気に入っていた」というシンプルな理由ももちろんあるだろうが、当時の流行りやアルバム全体に込めた思いが、選曲に自然な形であらわれたとも思えてくる。

「“If That's The Way You Feel"については不思議なことがある。この曲の作者は“Kayjay”とクレジットされているんだけど、元々ジェリー・ピータースと私が作った曲なんだ。どうしてこうなったのかはわからなんだけどね。たぶんジェリーのマネジメントのところで何かが起こったんだろうけどね(笑)」

意外な答えが返ってきたが、この謎についてはぜひ当時の関係者に真相を聞いてみたいところ。だが、作者の名前が異なってクレジットされているという一大事だと思える事態にもかかわらず、それほど重要視してない様子が感じられるところに、なんともいえないおおらかさというか、度量の広さを感じてしまうエピソードでもある。

「"Save Your Love For Me"はナンシー・ウィルソンとキャノンボール・アダレイの曲で、60年代に私のバンドでライヴでもよく演っていた大好きな曲。エディ・ケンドリックスの"If You Let Me"も、作者のフランク・ウィルソンはモータウンの曲をたくさん作っていて彼の曲がとても好きだったから選んだ。ビートルズのカヴァー"With A Little Help From My Friends"は、"友だちを持つことは大切なことだ"という楽曲の世界観が好きなんだ。この曲のエンディングにはスライ&ザ・ファミリーストーンの"Sing A Simple Song"のフレーズを使ってみた。このフレーズはライヴだと楽曲のエンディングに効果的に使えるので助かるんだよ」

オリジナル曲が少なく、ほとんどがカヴァー曲で占められるアルバム。ということは、実はほかにも選曲の候補があったのではないかと勘ぐってみたくなる。

「そう、ほかにも候補曲はあった。レイ・チャールズの"The Night Time Is The Right Time"とか、カーティス・メイフィールドの"Freddie's Dead"とか。直前にレコーディング参加したマーヴィン・ゲイの"You Sure Love To Ball"も候補だったね。実はオリジナル曲もほかにいくつかアイデアはあった。タイトルまで考えたけど曲としては完成しなかったけどね」

|

|

|

「Press On」の歌詞をはじめ、日記やスケジュールなど、当時のことがさまざまにつづられたノートたち。長年ずっと保管しているという几帳面さがいかにもデヴィッド・Tらしい。

|

そしてやはり肝となるのが、オリジナル曲「Press On」だ。表現者デヴィッド・T・ウォーカーの真髄とも思えるこの曲は、アルバム全体を支える幹のように大きくそびえ立っている。これまで何度もデヴィッド・Tに話を聞いたし、それなりに理解をしてきたつもりではある。だが、しつこいことは承知の上で、こまかなニュアンスを含め、もう一度本人に話を聞いてみた。

「"Press On"は、まず曲をつくり、そのあと歌詞を書いた。そのときのノートは今でも大切に持っているよ。見返してみると、最終的に歌詞にならなかった言葉とか、アドリブでうたった歌詞の一部などが無造作に書き込んであったりして、当時のアイデアの変遷がわかるね」

あらためて歌詞を記してみよう。メインとなる歌詞は以下だ。

Anytime You believe

In someone or something

and you see

it drags you down

Some acceptance, rebellion and understanding

Will let You

Step away from the pain and

Press On

All there remains to do is to do

just leave worry alone

what you seeing, hearing and doing

Is just the reflection of one mind

Step away from the pain

See yourself and

Press On

実はこのあと、もう少し歌詞が続いている。感情を込め、高揚の渦中でうたったようにも聴こえるせいか、聴き取りづらい箇所があったのだが、今回デヴィッド・T本人とも確認し、以下の歌詞が続いていることがわかったので、あらためて追加しておく。

Let that voice within you say

Press On

Look at it like

Ain't nothing else to do

Press On

I got news of some joy

Press On

「この曲に込めた思いは、この歌詞そのものなんだ。これ以上何も言うことがないほどね。楽器パートを録音した後、エンジニアのハンク・シカロにマイクを用意してもらうよう頼んだ。ほかのメンバー誰も私がうたっているということを知らない状況をつくり、ハンクとルーと私の3人だけで歌入れをした。一度しかうたわないからって予告してね。結果、ワンテイクで仕上がった。何度かうたえば、もっとうまくうたえたかもしれないけど、なんとなくそうしたくはなかったので一回だけにしたんだ」

歌をうたうことが本業ではないデヴィッド・Tにとっては、何度も録り直しきれいにまとめなくてもよかった。必要だったのは、思い描いた歌世界を集中して表現することだけ。そこには照れもあっただろうし、反面、意外とうたえるという自信だってあったかもしれない。「なんとなく」という一言の裏にある彼の心持ちを、僕は勝手にそんなふうに受け取った。

「この曲のイメージを思い描いて曲が出来たとき、自分でうたうって決めた。ただ誰にもそれを伝えてなかったので、インストの曲だとみんなは思っていたはずだ。だからあとでみんなに驚かれたけどね」

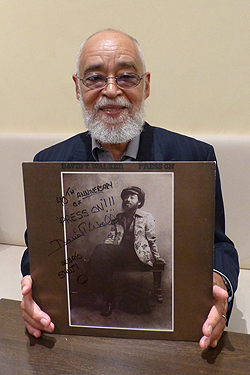

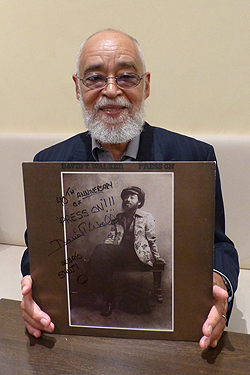

そして話はアルバムジャケットの写真に及ぶ。裏ジャケットに使われたものは、以前「祖母の写真」と聞いた写真だ。

|

|

|

先祖が写った『Press On』アルバム裏ジャケットの“祖母の写真”

|

「この裏ジャケットの古い写真は、私の父の先祖の写真。祖母のほか、祖父や親族も写っている。白いシャツを着ている子供が私の父だ。奴隷制度が終わってからまだ日が浅く、田舎の農場でとても貧しくつらい時代だった。その境遇に耐え、乗り越えていくんだいうスピリットが彼らにはあった。ネイティヴ・アメリカンだった母親の先祖もまた、多くの苦難や逆境を乗り越えてきた。私はこうした先祖の下にうまれ育った。だからこそ今の自分がある。“プレス・オン”という言葉には“Never Give Up(あきらめるな)”や、“Keep Trying to Overcome Hardship(苦難を乗り越えるために挑戦し続けろ)”といった意味がある。そんな思いを込めたくて、この写真を使った。自分のルーツや思いの原点がここにあるんだとね。つらい時代を乗り越えて、いい時代、新しい時代へとつなげていく、成功のために挑戦しつづけることの大切さや、何があっても前に進んでいくという思いを持つことが大事だと、この写真は語ってくれる。それが“プレス・オン”のスピリット。このスピリットで日々を歩み続けるということが、私の生きる根源になっているんだ」

“プレス・オン”のスピリット。「ずっと続いていくもの」という意味合いもあるこの言葉の象徴として、アルバムジャケットに使うという感性が実にデヴィッド・Tらしい。

「この写真は祖母から引き継いで私が持っていた。ルー・アドラーもこの写真を気に入ってくれてね。あまりにボロボロな状態だったので、A&Mレコードに修復してもらった。完全には修復できなかったけど、だいぶよくなった状態のコピーを裏ジャケットに使った。もちろんオリジナルの写真も今でも大切に持ってるよ」

セピア調の古い写真にあわせアルバムジャケット全体を茶色で彩り、自身の写真も同じトーンでしつらえたところも印象的だ。

「この写真はA&Mレコードのスタジオで撮影した。メジャーなレコード会社だとアート部門というのがあって撮影専属のチームがあってね。先祖の古い写真を裏ジャケットに使うことになったので、表ジャケットの私の写真も似たように少し古めかしいトーンにしたんだ。腰掛けている椅子はピアノ用のもの。なぜピアノの椅子だったのかはわからないけど、たぶんスタジオに転がっていたものを使ったんじゃないかな(笑)。それ以外の小物や服はすべて自前のもの。当時の自分のスタイルをそのまま撮影した。かぶっている帽子はアップルハットという当時流行っていたニューヨークスタイルのもの。写真だと良くわからないけど、グリーン、ブルー、少しダークなレッド、の3色の帽子だったかな。床においてあるバッグもそうだ。馬に乗ったときに使う“サドルバッグ”というバッグがあるんだけど、それを模したデザインのバッグだ。当時使ってたワウワウペダルとか入れていたね」

アルバム全体に“プレス・オン”のスピリットが注がれた。アートワークだけでない。例えば「With A Little Help From My Friends」をよく聴いてみると、エンディング間際に小さな音量だが、デヴィッド・T自身が“プレス・オン”とつぶやく声が録音されている。

「確かにそうつぶやいた(笑)。"With A Little Help From My Friends"という歌世界そのものが“プレス・オン”の精神と通じていると思うんだ。だから思わず口から出たのかもしれない。他にもこの曲の中盤にはジャッキー・デシャノンの"Put A Little Love In Your Heart"のメロディラインを取り入れたりもしている。これもこの楽曲の世界に相通じるところがあるからで、つまり“プレス・オン”のスピリットにつながっているんだ」

もちろん全曲すべてがそういった視点で選ばれ構成されたわけではなく、当時気に入っていたり演ってみたいという点が重視されただろうし、ユーモアを大事にする遊び心や洒落っ気で、聴き手を豊かな心持ちにするさりげない配慮もあっただろう。ただ、いつだって彼は多くを語らない。アルバムに込めた思いを、自身の口で積極的に主張するタイプとは異なり、形になった音そのものを、聴き手それぞれが自由に感じてほしいと願う表現者だ。意図してこちらから話を聞かない限り、彼の口からアルバムの背景にある思いが語られることは少ない。「どんなふうに受け取ってもらっても構わない」という姿勢がデヴィッド・Tの呼吸であり佇まいなのだ。

だからこそ思う。思慮深いデヴィッド・Tらしく、コンセプチャルな思考を経てうまれたと思える肌触りがこのアルバムの魅力の一つになっているという感触を飛び越え実感するのは、練りに練った思いを聴き手に声高に迫るような押し付けがましさとは無縁の、受け止め方を自由にするおおらかなフィーリングと感性がアルバムの隅々に点在しながら自然な形で示唆されている素敵さだ。その素敵さは「どんなふうに受け取ってもらっても構わない」という自信とプライドを育んだ“プレス・オン”の感性が、切れ味鋭く弾力感たっぷりに黒々ときらめくギターの音色とともに、聴き手の想像力をも鼓舞しながら表現されることの凄みでもある。だから僕らはこのアルバムが持つ鼓動や躍動を、表現される音そのものに耳を傾けるだけで、頭でっかちにとらえることなく受け止めることができる。そのことが彼の音楽の魅力でもあると感じたいのだ。

「正確に言うとアルバムを録音した73年よりもっと前から“プレス・オン”というフレーズは自分の中にあった。前作を作り終えた71年頃から、次のアルバムに使おうと構想していたんだ。実際にアルバムが完成したことで、はっきりとこの言葉を意識するようになったし、自分のモノになったような気がしたね」

アルバムリリースから40年。正確にはその少し前からイメージされていたという“プレス・オン”というフレーズは、たぶんもっともっと以前から、彼のファミリーヒストリーにスピリットとして息づいていた。それを継承するかのように、彼が発するメッセージの文末には“プレス・オン”の一言がよく添えられる。まるでそれは、このフレーズがアルバムリリースとともにデヴィッド・T自身と一体化し刻印された証しのようにも映る。そう思いを巡らせたとき、ふと思った。自身の音楽を形づくり表現することと、“プレス・オン”という短いセンテンスをいつでもさらりとさりげなく表明し続けることは、彼にとっては同じ心持ちなのかもしれないと。そう思えたとき、アルバムに込められた思いを、少しだけ分かち合えたような気がした。

そのスピリットを一つの節目として記録しておきたくて、アルバムジャケットにその証しをもらおうと思った。数字合わせの節目に過ぎないことは重々承知だ。だが、ジャケットに"40th ANNIVERSARY OF PRESS ON"の文字を、少し微笑みながら記してくれたジェントルマンの穏やかな姿を目の当たりにした瞬間、なぜだか自然と胸がいっぱいになった。きっとこれからもずっと、“プレス・オン”の感性は変わることなく彼の傍らに居続けるはずだと、そのときそう思った。

「“プレス・オン”という言葉は今では自分の考え方や生き方そのものになっている。だから40年間、毎日のように使ってきた。これからもたぶんずっといっしょだ。アルバムジャケットに写っている服やバッグ、帽子の下にあった髪の毛はすぐにどこかにいなくなってしまったけどね(笑)」

2013年7月 東京・新宿某所にて

聞き手・構成・文/ウエヤマシュウジ

Thanks to Mayu

"40th ANNIVERSARY OF PRESS ON" !!!

|

|