Marlena Shaw "Who Is This Bitch, Anyway?" Reunion Tour 2015 Set List (2015.02.12)

※以下は基本的なセットリストです。

※ステージによって演奏されない曲もあり、また、"Davy", "Go Away Little Boy"などが演奏されることもありました(曲順もステージによって入れ替わりがありました)

メンバー:

Marlena Shaw (Vocal)

Chuck Rainey (Bass)

David T. Walker (Guitar)

Harvey Mason (Drums)

Larry Nash (Keyboard)

|

01. "You Been Away Too Long"

02. "Street Walkin' Woman"

03. "You Taught Me How To Speak In Love"

04. "What A Wonderful World"

05. "Feel Like Makin' Love"

06. "Mercy, Mercy, Mercy"

07. "Rose Marie (Mon Cherie)"

08. "I'll Be Your Friend"

09. "B♭ Blues"

10. "Woman Of The Ghetto"

11. "Loving You Was Like A Party"

骨格はほぼ同じ。でも毎回違ったアレンジと新しい感触がある。何度観ても楽しさに満ちて刺激的。こんなライヴはほかに見当たらない。マリーナ・ショウと4人のレジェンドが織り成す珠玉のステージは、今年も大きな高揚を会場全体に描いた。

2009年の初演以来、夏の恒例行事にもなり数多くのオーディエンスを魅了したこのスペシャルなライヴは、実に今年で6回目。前回2013年夏から約一年半ぶりの今回は初の冬開催となった。今年2015年は、本公演企画の土台になっているマリーナ・ショウのアルバム『Who Is This Bitch, Anyway?』がリリースされた1975年からちょうど40年の節目の年。毎年行われる東京と大阪のビルボードライブ公演に加え、はじめて高松での公演が企画された。会場となったサンポートホール高松は、収容人数1000人をゆうに超える3階建ての劇場型大ホール。クラブハウス形式のビルボードライブとは異なる雰囲気がもたらす期待感も膨らんでいたのだった。

ところが、ツアーは波乱含みの幕開けとなった。ツアー初日高松公演の当日未明、関東地区を中心に全国的に天候が悪化。積雪の恐れもあるなど予報が駆け巡り、当日高松入りを予定していたメンバーが搭乗する飛行機発着も心配された。いざ当日、予定通りになんとか無事に高松に到着できたメンバーだったが、唯一、別ルートでの来日予定だったキーボードのラリー・ナッシュが渡航のアクシデントで当日の高松入りが困難との情報が。渡航便の変更調整等でなんとか会場まで辿り着けそうな見込みはたったものの、会場到着予定時間は開演時間ぎりぎりとの予測。主催者側の判断もあり、万が一のことを考え、代役探しが進められた。

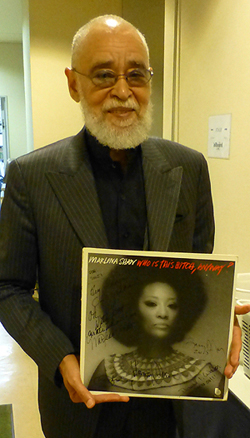

終演後の続木徹さんとデヴィッド・T

|

候補となったのが、90年代に日米混成バンド「バンド・オブ・プレジャー(Band Of Pleasure)」でデヴィッド・Tと活動をともにしたピアニスト続木徹さん。鍵盤奏者がいるといないのとではリハーサルやサウンドチェックも大いに違うようで、当日、急遽高松入りした続木さんは、ラリーが到着するまで代役としてリハーサルに臨むことに。結局、ラリーは開演時間ぎりぎりのタイミングで会場に到着。音合わせの時間もないまま最小限の打合せのみで、30分ほど遅れての開演となったものの無事公演はスタート。続木さんも「無事ラリーが到着して良かった」と胸を撫で下ろし、いち観客としてステージを楽しんだ(この顛末は続木徹さんのウェブサイトにも掲載されてます)。

そんなこんなで波乱の幕開けとなった今年のステージ。打合せもロクにできないまま臨んだ高松公演では、途中、メンバーの意思疎通に微妙な狂いが生じる場面もあったが、そこは百戦錬磨の彼ら。ピンチをチャンスに変え、アドリブを駆使しながらアンサンブルを自在に変容させ見事に着地させる姿が見て取れた。東京や大阪での公演でも同様に、決まったパターンを細やかになぞる演出とは無縁の、骨格は同じでもその場の空気とフィーリングを大事にしながらフレキシブルに動かしていく彼らならではの呼吸が、ステージ上のそこかしこに満ちていた。

ステージは毎回好例になった感のある「You Been Away Too Long」で幕をあける。サングラスをまとったマリーナの、粋で堂々たる立ち振る舞いは、そんじょそこらの若手が束になってもかなわないカッコよさ! マリーナとハーヴィー・メイソンによる、まるで映画のワンシーンのような、ユーモアを交えた掛け合いダイアローグの演出からなだれ込む「Street Walkin' Woman」や、デヴィッド・Tのソロプレイを大きくフィーチャーした「You Taught Me How To Speak In Love」など、アルバム『Who Is...』からのナンバーが続けざまに繰り出される。なかでも原曲をさらにメロウにアレンジした「You Taught Me How To Speak In Love」では、やわらかく美しい旋律と粘り気たっぷりのゴツゴツとしたブルージーなフレーズとの緩急を、繊細なトーンとパーカッシヴな一音を織り交ぜ起伏をコントロールしながら、感情の階段を昇っていくデヴィッド・Tのギタープレイに、会場は緊張感に包まれながらも次第に高揚していく。ゆったりとしたテンポでメロウ極まりないアレンジにもかかわらずスリリングな印象をも残すパフォーマンスは、デヴィッド・Tの真骨頂的プレイだ。

アルバム収録曲のなかでもひと際人気の高い「Feel Like Makin' Love」は、マリーナの喉を気づかってか、キーを落としテンポもさらにスローにリアレンジ。メロウで躍動感たっぷりなラリー・ナッシュの鍵盤が高揚をいざない、バンドアンサンブルの器が大きく揺れながら広がりを見せ、ステージによっては、終盤いつの間にかハーフタイムシャッフルのリズムに姿をかえるという自在な変容も見られた。バンドアンサンブルの中軸を担うキーボードのラリー、フロントでステージを牽引するマリーナ、その横につかず離れずの距離感で寄り添いメリハリの効いたプレイで対話するデヴィッド・T、そんな彼らの奔放なパフォーマンスを緩急あるダイナミクスで舵取りするハーヴィー・メイソン、それらを黙々と追随しボトムをグッと引き締めるチャック・レイニー。五人五様のステージングの妙が溶け合ったバンドアンサンブルに、育まれた阿吽の一体感が滲む。照明効果も手伝ってしっとりと紡がれる「Davy」は、今回東京公演初日2ndステージと大阪公演最終ステージの2回だけ披露。特に東京公演初日2ndステージでは、マリーナの歌声にいつも以上に心震わせる情感が静かにみなぎっていた。高ぶる感情を抑えきれず、感極まりながらも気丈に振る舞うマリーナに、メンバーが優しい眼差しで「大丈夫だよ」と声をかけた光景も印象的だった。その後、大阪公演最終ステージでリベンジのごとく堂々たる歌声で演じた「Davy」に、マリーナの力強さと高いプロ意識を見た気がした。

アルバム収録曲以外にも、マリーナのキャリアを代表する楽曲が随所に盛り込まれた。演奏されないステージもあったが、1969年のマリーナのソロアルバム『The Spice Of Life』や1977年『Sweet Beginnings』収録のキング&ゴフィン作「Go Away Little Boy」のカヴァーをはじめ、即興演奏さながらのブルースナンバーや、1979年のマリーナのソロアルバム『Take A Bite』収録のシャッフルナンバー「I'll Be Your Friend」など、彼ら5人の体に馴染んだ十八番的楽曲展開に、満面の笑みで観客を巻き込みながら歌うマリーナと、それを囲む4人のメンバーとの呼吸が、楽しさ溢れる姿で存分に発揮されていく。キャノンボール・アダレイの「Mercy, Mercy, Mercy」カヴァーでは、ミドルテンポのファンクネスをまとったアレンジで、重心低くグルーヴするハーヴィーのドラムを土台に、テンション高く繰り出されるラリーの鍵盤が水を得た魚のような饒舌さでサウンドの肝を彩っていく。東京公演2日目のステージでは、喉の調子がよくないマリーナが、コンディションを整えるため一旦ステージを降りる場面も。再びステージに戻ってくるまでの間、メンバー4人による「Mercy, Mercy, Mercy」が演奏され、加えて、ラリーが自身の楽曲をうたう即興演奏も披露された。心配されたマリーナの喉だったが、翌日の公演では完璧に復活。さすがとしか言いようのない見事な調整っぷりだった。そんな中でも、今回のツアーで目を見張ったのが、1969年にリリースされた「Woman Of The Ghetto」だ。演奏されないステージもあったが、過去に何度か演じられたバージョンとは異なる感触があった。

思えばこの5人を結びつけたアルバム『Who Is...』がリリースされた40年前の1975年という時代は、ジャズをベースにする発売元ブルーノートというレーベルでさえ、ポップテイストやソウルフィーリングを兼ね備えた音づくりを取り入れていった時代。ジャズ、ソウル、ブルース、ゴスペル、ポップスといったジャンルを呑み込むポピュラリティあふれる音楽的交配と洗練を形作るミュージシャンたちの魔法こそが、40年経った今でも新鮮さを損なわず、あらたなファンを獲得する源泉にもなっている。しかし、全体のバランスもよく、まとまりある聴きやすさを伴ったアルバムだからこそ、裏を返すと彼ら5人それぞれが持つ音楽的個性やルーツの一部は表面化されず影を潜めてしまっているという側面もある。1975年から遡ること6年前の1969年にリリースされ、同じコードをリピートし続けながら地平を揺らす「Woman Of The Ghetto」には、彼らの持つプリミティヴなブラックフィーリングがずっしりと鎮座している。それが如実にあらわれた高松公演では、チャック・レイニーとハーヴィー・メイソンのソロプレイも組み込まれ、各楽器パートそれぞれがアドリブ的な一音一音を重ね合う渾沌さの中にグルーヴがうまれていくという、スピリチュアルなソウルジャズ的趣きをも滲ませていた。若き日のマリーナが、ジャズとソウルの挟間を行きつ戻りつしながら時代と向き合い生まれた黒々としたフィーリングが、5人のレジェンドの音楽的スピリットを呼び起こしたような混濁感。その感触は、現代のあたらしい世代が描くジャズやソウルのスピリットと相通じているとも思えたし、脈々と連なるブラックミュージックの音楽ヒストリーが目の前にさらけだされたような凄みがあった。アルバム『Who Is....』には収まりきれなかった、彼ら5人だからこそ描ける生々しいバンドサウンドの真髄が垣間見えたような気がしたのだ。

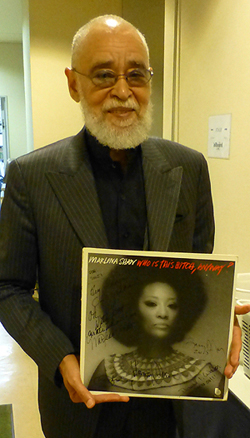

高松公演終演後のステージでの記念撮影

|

ブラックミュージックの奥深さと音楽的洗練の魔法を、楽しさ溢れる音楽力で自ら証明する彼ら5人。だからといって、その矜持をことさら大仰に見せつけるような無粋は微塵もない。そこにあるのは、満面の笑みとシリアスなムードを緩急自在に表現し、ちょっとやそっとのハプニングやミステイクなど微動だにしないおおらかさで、ユーモアたっぷりのチャーミングな振る舞いとともに観客を存分に楽しませようとする、器の大きなショーマンシップだ。音楽の人生を歩む彼ら5人の全力投球は、会場で聴き入る僕らの感情をひたすら鼓舞し続ける。終演後、ステージ上でオーディエンスに深々と一礼する彼ら5人の姿に、言葉にならないエネルギーを受け取る。だからこそ、誰もが彼らに惜しみない拍手をおくる。誰もが「ありがとう」という言葉を捧げたくなる。マリーナをして「Dream Team」と言わしめるレジェンドたち5人によるスペシャルなユニットは、年に一度しか集わないという極めて稀な形態ながら「マリーナ・ショウ・バンド」としてしっかりと地に足のついたパーマネントなバンドと化した。そのバンドサウンドを、粋な彼らの音楽力を、世界中で唯一楽しめることの至福を、思いっきり噛み締め続けたいのだ。

2015年2月12日 ウエヤマシュウジ

40th Anniversary of "Who Is This Bitch, Anyway?" !!!

|

|