Larry Carlton & David T. Walker 2014 Set List (2014.03.01)

※以下は基本的なセットリストです。

※ステージによってはこれ以外の楽曲や即興でのスローブルースが披露されたり、演奏されない曲があったり、曲順も変更されることがありました。

ラリー・カールトン Larry Carlton (G)

デヴィッド・T・ウォーカー David T. Walker (G)

トラヴィス・カールトン Travis Carlton (B)

デマルコ・ジョンソン De Marco Johnson (Key)

ポーリー・セッラ Paulie Cerra (Sax, Vo)

ジーン・コイ Gene Coye (Dr)

|

01. "The Lord's Prayer"

or "Song For Katie"

or "Goodbye"

02. "Burnable"

or "Walk With Me"

or "Free Way"

03. "Nite Crawler"

04. "March Of The Jazz Angels"

05. "Soul Food Cafe"

06. "A Place For Skipper"

07. "10:00 P.M."

08. "Global Mindfulness"

09. "Feel Like Makin' Love"

10. "The Well's Gone Dry"

レジェンドという言葉が巷を賑わした2014年冬季オリンピック。その開催期間中、二人のレジェンドが日本にやってきた。ラリー・カールトンとデヴィッド・T・ウォーカー。音色も、フレーズも、アプローチも、スタイルも、好対照なギターの達人。多くの若手ミュージシャンからリスペクトされ、レジェンドの名を欲しいままにする二人のギタリストは、ポピュラーミュージックの歴史を支えた誰もが認めるファーストコールだ。

|

|

|

Larry Carlton『With A Little Help From My Friends』(1968)

|

|

|

|

David T. Walker『The Sidewalk』(1968)

|

|

|

|

The Crusaders『1』(1972)

|

|

|

|

The Crusaders『2nd Crusade』(1973)

|

|

|

|

Marlena Shaw『Who Is This Bitch, Anyway?』(1975)

|

70年代以降、ソウル、ジャズ、ロック、ポップスといったあらゆる音楽フィールドをまたぐセッションワークをこなし、並行してソロアーティストとしても活動するという点でも、同じようなキャリアを重ねた超の付く大ベテランの二人。実際には、1941年生まれ72歳のデヴィッドに対し、1948年生まれでこの3月2日で66歳になるラリーには、6歳の年の差がある。しかし、ソロアーティストとしてアルバムデビューは、デヴィッド・Tが『The Sidewalk』、ラリーはアルバム『With A Little Help from My Friends』でいずれも1968年のリリース。しかも、レコード会社はラリーの『With A Little Help from My Friends』がのちのユニバーサルミュージックとなるUNIレコードから、デヴィッド・Tの『The Sidewalk』は、その傍系レーベルであったRevueレコードからリリースされるなど、かなり近しい距離でのソロデビューだった。しかし、70年代初頭のクルセイダーズのアルバムや、マリーナ・ショウの名盤『Who Is This Bitch, Anyway?』ほか幾つかのアルバムで、二人の名前がレコーディングメンバーとしてクレジットされることはあったものの、この時期あらゆるセッションに多忙を極めた二人の接点は実はそれほど多くない。オールジャンルで引く手数多の二人ではあったが、どちらかというと黒人系ソウル/ジャズでのセッションが多かったデヴィッド・Tに対し、白人系ロック/ポップス/フュージョン系でのセッションが多かったラリー。彼らを起用するプロデューサーやアレンジャーといった音楽人脈が微妙に異なる音楽フィールドだったことや、求められるサウンドのテイストがそれぞれ異なっていたことも、二人の距離を遠ざけていた要因の一つだったかもしれない。裏を返すと、二人が共演を果たしたマリーナ・ショウの『Who Is This Bitch, Anyway?』は、畑の幾分異なる二人のギタリストが同居するに相応しい必然的な音楽的交配が魅力の一つになっているということでもある。

そんな二人が、ステージ上ではなんと初となる共演を果たすという今回の公演。リハーサルで実に20年以上ぶりに再会したという二人がどんなステージをみせてくれるのか。あんな曲やこんな曲も演るんだろうかと、誰もが想像を巡らせながら会場に足を運んだに違いない。

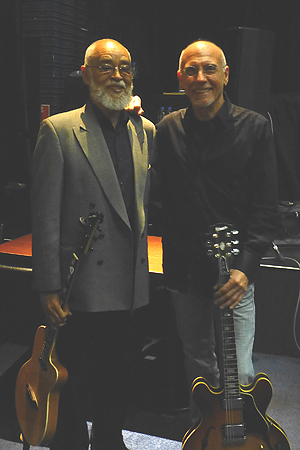

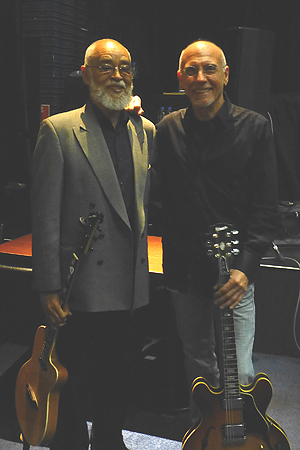

スペシャルイベント「VIP Meet & Greet」

ライヴとは別に、ツアー期間中には「VIP Meet & Greet」というスペシャルイベントが開催。ライヴ前のリハーサル見学や、質疑応答タイム、フォトセッションなど、ファンにはたまらない貴重な体験ができるイベントとして、大阪2回と東京2回の計4回が開催された。リハーサル見学といっても、単にライヴ当日演目のリハの様子を見学するのではなく、デヴィッド・Tとラリーの二人のみによるアドリブセッションが披露され、それを間近で堪能できるという貴重なもの。また、質疑応答では、ギターに関することから、好きな日本食のこと、そしてスピリチュアルな話題まで、さまざまな質問が二人に投げかけられ、ユーモアを交えながらも、真摯に応えてくれた二人の姿がそこにあった。示唆に富んだメッセージにも通じる二人の話を、ほんの一部だが以下に紹介しておこう。

Q. 影響を受けたギタリストは?

A. ラリー「B.B.キング、ジョー・パス、70年代以降はロベン・フォードらの新しい世代からも影響を受けた」

A. デヴィッド「最も影響を受けたのは父だ。それとフレーズのうたわせ方などはシンガーからの影響が大きいね」

Q. いいギターを弾くにはどうすれば?

A. ラリー「常にギターといっしょにいると体の一部になった感覚になる。練習は大事だ。でも、ステージでは練習したことを披露するのではなく、そのときのハートで感じたものを表現してほしい」

A. デヴィッド「自分のフィーリングで弾くことだ。心も体もきちんとした毎日を送ってこそ、いい音楽が作れると思う」

Q. ギターは何本くらい持っている?

A. ラリー「数は多くないよ。ギブソン335は2本持っている。57年のレスポールスペシャル、51年のテレキャスター、64年のストラト、ヴァレーアーツ、などなど」

A. デヴィッド「ガレージに置いてあるようなものも含めると20本くらいかな。以前、ギブソン335を弾いていたこともあるよ。60年代、オハイオでツアーを廻っていたとき、ポンコツの車にギターを積んで移動してたら、どこかで落っことしたらしく移動先に着いたらなくなっていた。しょうがないから近くの楽器屋で一本ゲットした。それがギブソンのバードランドだ。それ以来バードランドは25年くらいずっと使っていたね」

Q. マリーナ・ショウのアルバム『Who Is This Bitch, Anyway?』のレコーディングでは、事前に入念なリハーサルがあった?

A. ラリー「リハはなかった。スタジオに来ると音楽がかかっていて、一応、コード表のようなものはあったけど、音符が書いてある譜面はなかった。ライヴ録音のような形だったと思うけど、その中で自分が弾くべきパートを見つけて貢献することだけを考えていた」

A. デヴィッド「そんなふうにできるからこそ、自分たちが呼ばれたんだと思う。プロデューサーにしても、クリエイティヴなミュージシャンとやりたいと思ってくれていたと思うからね」

Q. ギターを弾くときに心がけてきたことは?

A. ラリー「ダイナミックレンジの広いギターが好きで、ソフトなトーンから大きなトーンまでだせることを大事にしている。若い時に聴いた、自分の感情に訴える音楽が、自分のタッチやトーンに根付いている」

A. デヴィッド「16才からギターを弾いてるけど、どうやったら自分の感情を自分のサウンドとしてだせるか、それをずっとずっと意識し準備して弾いている」

Q. (ラリーへ)スティーリー・ダンの楽曲ではアドリブですか?

A. ラリー「常にアドリブで弾いている。これまで決めうちのフレーズでやったことは一度もない。「Room335」ほか例外なくね」

Q. (デヴィッドへ)マーヴィン・ゲイのライヴツアーでのエピソードは?

A. デヴィッド「マーヴィンのライヴアルバム『Live!』は、サンフランシスコ、ロサンゼルス、ジャマイカの3都市のライヴ音源からチョイスしたものなのでツアーと呼べるものではないけどね。そのほかモータウンのアーティストとはほとんどツアーはしてないけど、例外としてスティーヴィー・ワンダーやマーサ&ザ・ヴァンデラスとはいっしょにツアーしたね」

(※追記:後日の調査で、ジャマイカでの録音は間違いであることが判明しました。また「サンフランシスコ」は近くの「オークランド」のことを指し、それにロサンゼルスでのライヴ録音が編集されたもようです)

Q. ライヴの前、緊張することはある?

A. ラリー「緊張はしないけど、来てくれたお客さんへの責任は感じる。ナチュラルな自分自身でいること、そしてお客さんとつながること。そのことを、緊張することなしにできるようになったことに感謝している」

A. デヴィッド「ずっと準備し続けているので緊張はしない。自分自身をそのまま表現し演奏できることが幸福だと感じるし、そうすることが自分にとって簡単なことだし心地いいことだとわかっているので緊張はしないんだ。力の限り準備をすることで、みんなが自分の成功を祈ってくれていると感じることができる。それが自信となるし、その自信を自分自身でちゃんとつかむこと。それが大事だ」

レジェンドの共演、史上初のステージ。

そしていよいよ本番ステージ。まずラリーひとりが登場し奇跡の舞台は幕をあけた。繊細なトーンで丁寧に弦を紡ぐ「The Lord's Prayer」の優しくやわらかなメロディが響いた瞬間、会場はラリーの世界に包まれていく。続いて、ドラムのジーン・コイ、自身の息子であるベースのトラヴィス・カールトンが登場し、ラリーと三人による近年のバンドスタイル「ラリー・カールトン・トリオ」の演奏に突入。ハードエッジなファンク&ジャズ&ブルースのテイスト溢れる「Burnable」や「Walk With Me」では、トラヴィスのベースとジーンのドラムが、躍動とキレを伴い強力にドライヴ。挨拶代わりの自己紹介としては充分すぎるほど、このリズム隊、ただ者ではないなという印象を強く残した見事なパフォーマンスだった。

続いて、サックスのポーリー・セッラと、キーボードのデマルコ・ジョンソンをラリーが呼び込んだあと、いよいよデヴィッド・Tが登場。デヴィッド・T以外のメンバーは、ラリー周辺の人選ということもあり、デヴィッド・Tがラリーのバンドにスペシャルゲストとして参加したという構成だ。フルメンバーが揃ったところで、いよいよステージは本格化。その一曲目は、1978年のラリーの名盤『Larry Carlton』やクルセイダーズの77年作『Free As The Wind』収録の「Nite Crawler」。原曲の持つ淡々としたリズムのテイストと幾分異なるアレンジではあるものの、爽やかで広がりのある佇まいの楽曲に絡む印象的な旋律のギターリフを、ラリーとデヴィッド・Tがユニゾンでハモるという贅沢さ! その姿にゾクゾクと鼓動が波打ち、高揚がじわりと体を駆け抜ける。ラリー作の楽曲に重なり合うデヴィッド・Tのメロウなギターワークは想像以上に違和感ない佇まいだ。数ある楽曲の中からデヴィッド・Tとの共演冒頭にこの一曲を選択した構成に、二人がステージで共演する醍醐味の意味が示唆されていたような気がした。続くラリーの86年作『Discovery』収録の一曲「March Of The Jazz Angels」も、ゆったりとしたテンポで映えるメロウながらもキレのあるデヴィッド・Tのギターが、伸びやかなフレーズで迫るラリーのプレイと徐々に呼吸を合わせていく。決してギターバトル的な丁々発止なソロプレイの応酬ではない。バッキングとソロフレーズを巧みに交わし合う二人のギターは、ステージでは初共演ということが嘘のように思えるほど見事な重なり合い。バンドマスター的な立ち位置のラリーは、慣れない楽曲を奏でるデヴィッド・Tに配慮してか、フレーズとフレーズのあいだを補うようなバッキングでさりげなくアンサンブルをフォローしているように見えた。

続いて、デヴィッド・Tのステージではお馴染みの定番シャッフルナンバー「Soul Food Cafe」へとバトンがデヴィッド・Tに渡される。バンド・オブ・プレジャーのライヴで山岸潤史とツインギターで披露されたこともあるノリの良い一曲だが、ここではサックスの音色や、流麗なラリーのソロプレイが強力にフィーチャーされフルスロットルに躍動。ステージ前半のボルテージはここで一気に高まった。

ステージ後半は再びラリー作の楽曲が展開。アルバム『Discovery』収録のやわらかでメロウなスローナンバー「A Place For Skipper」でも、静かにバッキングに徹するデヴィッド・Tが、途中ラリーに促されるカタチで、楽曲に溶け込むメロウなソロフレーズを奏でていく。続いて、デマルコ・ジョンソンによるエレピのイントロからはじまる、マイナートーンの陰影が深遠な世界観を彩る「10:00 P.M.」では、特徴的なギターリフを軸に、中盤、ボリュームペダルを駆使しながら豊かな音色と印象的なメロディラインで空間を彩るラリーのギタープレイと、ジャズテイスト溢れる激渋バッキングに芯のある力強いソロフレーズを奏でるデヴィッド・T。途中、ビートルズの「Eleanor Rigby」のフレーズを組み込もうと試みるデヴィッド・Tのアプローチに、ダークな照明効果のコントラストも手伝って、曲調こそ違うが、デヴィッド・Tのソロナンバー「Going Up」にも似たテイストがステージに漂う。ラリー作の楽曲に「違和感がない」のではなくむしろ「ハマっている」という物言いのほうが的確に思えるほど、絶妙な選曲が続いていく。

ここでラリーが一旦退場。「デヴィッド・T」タイムとなり、スポットライトがデヴィッド・Tに注がれる。自身に馴染みのあるレパートリーのフレーズが次々と繰り出され、複雑な和音を美しい所作でポジションチェンジするコードワークに目が釘付けになっていると、そのまま自然な流れでソロナンバー「Global Mindfulness」へとなだれ込む。原曲にはないサックスの音色も手伝って、また自作曲の安心感と自信からか、時折りうなり声をあげ、体全体でアクションしながら、熱のこもったパフォーマンスで会場を盛り上げていく。再びステージに戻ったラリーが、その様子を拍手で讃えたのも印象的な光景だった。

クライマックスに待ち構えていたのは、イントロが流れた瞬間、会場からひと際大きな歓声がこだました、マリーナ・ショウのアルバム『Who Is This Bitch, Anyway?』での共演で知られる「Feel Like Makin' Love」だ。同じセッションマンであり同じようなキャリアを歩みながら交わることがなかった微妙に異なるフィールドの二人が見事に調和したこの一曲を、うたメロの旋律をギターで流暢に代用しながら奏でるラリーに対し、その旋律を歌声のように解釈しながら歌のない歌伴バッキングで応えるデヴィッド・T。さらにそのプレイを補うかのように、ワウペダルを駆使しながら細かなフレーズを重ねて盛り込むラリーの配慮の行き届いたギターワーク。途中、ラリーがデヴィッド・Tの立ち位置に少し寄り添い、デヴィッド・Tの表情を覗き込むしぐさを見せると、それに応えてわずかに微笑むデヴィッド・T。互いを見つめ合うようなこなれた演出などない。どこかぎこちなくもありながら、互いの視線が微妙にすれ違いをみせるところは、まるで二人の歩んだ交わりの少ない歴史を垣間みているようでもあった。それが、少しずつ、僅かな間合いで、次第に交差をみせていく二人の目線と呼吸。瞬間、胸がジーンと熱くなる。

そのほか、日によって演奏されないステージもあったが、即興的な風貌のスローなブルースナンバーや、ラリー作のクルセイダーズ曲「The Well's Gone Dry」など、ステージ全体が一つになって高揚と躍動が充満する強力なバンドアンサンブルが見られた場面も。多少のミストーンはご愛嬌。ほんの数週間前に組まれた急造バンドだと思えないほどの一体感で迫るパフォーマンスはさすがの一言だった。

なお今回のツアーでは、ラリーバンドの機材担当テクニシャンとして、Rick Wheeler氏とSammy Sanchez氏の二人が同行。ステージの進行を円滑に進めるため尽力する姿が随所で見られたが、実はサンチェス氏は過去にデヴィッド・Tとも関わりがあったギターテクニシャン。公演中はステージ袖に陣取り、機材不具合の調整役として、アンプのつまみを調整したり、デヴィッド・Tがギターを降ろす際にはすかさずギターを受け取ったりと、機敏な動作と反応は、デヴィッド・Tの厚い信頼に応えるプロ中のプロの仕事ぶり。肩をたたき微笑み合う姿に、旧知の二人が歩んだ音楽ヒストリーの深みを感じたことを付け加えておきたい。

初日の札幌公演から東京公演終演まで、休みなしの連続10日間。しかも大阪と東京は1日2ステージという強行日程は、体力的にも相当な負担があったはず。しかし、そんなことを微塵にも感じさせない力みのない全力投球の二人の姿に、積み重ねた音楽力と鍛えられたショーマンシップが見え隠れする。そしてはからずもこの連続公演のスケジュールは、数十年間交わることのなかった二人のレジェンドの空白を埋め、互いを理解し合える濃密な時間となった。その成果が少しずつ、パフォーマンスにも自然なカタチであらわれていったステージ。二人のソロワークを代表するメジャーな定番曲が多く披露されたわけではない。有名曲を頻発して会場を盛り上げるという手法をとらなかった選曲が、二人の異なるギタースタイルをアンサンブル全体で浮き彫りにもした。ツアー序盤からの過程を経るにつれ、このステージ構成が二人の個性と歩んだ音楽ヒストリーを存分に堪能できる素晴らしいセットだと痛感したのだ。

大阪と東京の最終公演のエンディング間際、二人だけがフィーチャーされた即興演奏の場面があった。互いの存在を充分過ぎるほど知っていたにも関わらず、これまで微妙な距離感で交わることのなかった二人のレジェンドが、ギターだけを頼りに少しずつ通じ合っていく。ほんのわずかな時間繰り広げられた音の会話は、慣れ親しんだ関係性に裏打ちされたパフォーマンスではなく、目線も間も呼吸も、互いの表現を探りあうような好奇心と、瞬時に理解し合うリスペクトの眼差しに満ちていた。その光景を目の当たりにしたとき、二人だけにしか描けないヒストリーが、ソロデビューから46年経った今、ようやく始まったんだと思えた。

2014年3月1日 ウエヤマシュウジ

Thank you, David and Larry !!!

|

|